Caserma dei Vigili

La Caserma dei Vigili (II,V,1-2) è un edificio nella Regio II della città romana di Ostia, utilizzato come sede di un distaccamento dei vigili (cohortes vigilum) che si occupavano dello spegnimento degli incendi.[1][2]

| Caserma dei vigili | |

|---|---|

| |

| Civiltà | romana |

| Utilizzo | civile |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Comune | Ostia (Roma) |

| Amministrazione | |

| Ente | Parco Archeologico di Ostia Antica |

| Visitabile | sì |

| Sito web | www.ostiaantica.beniculturali.it |

| Mappa di localizzazione | |

| |

Storia

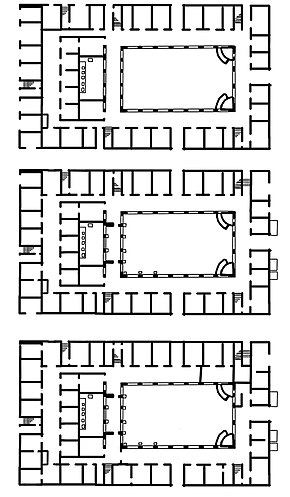

modificaSotto Domiziano venne creata una vexillatio, o distaccamento permanente, di 320 uomini e, nell'ambito di un intervento urbanistico che interessò tutta l'area, che fu rialzata di livello, fu costruita una prima caserma, sopra la quale si trovano i resti dell'edificio attualmente visibile, costruito in epoca adrianea, destinato per volere di Claudio, ad ospitare una coorte dei vigili provenienti da Roma per la protezione dagli incendi delle abitazioni e dei granai. [3][4][A 1]

L'edificio fu interamente ricostruito nello stesso luogo in età adrianea (132-137). Poco dopo vi fu aggiunta una serie di taberne sul lato ovest (via della Fontana).[1]

In epoca severiana (205) venne stanziato un secondo distaccamento presso Porto. Nella caserma ostiense (207) venne ingrandito il sacello di culto imperiale e le taberne occidentali furono chiuse sul lato esterno e inglobate nella caserma.[4]

Le dediche delle statue imperiali terminano dopo Gordiano III e il distaccamento di Ostia cessò probabilmente di essere attivo intorno alla metà del III secolo, mentre rimase in funzione quello di Porto. L'edificio dovette essere utilizzato per altri usi fino a dopo la metà del IV secolo e si ebbero alcuni piccoli interventi murari.[1]

La caserma venne scavata nel 1888-1889 da Rodolfo Lanciani e nel 1911-1912 da Dante Vaglieri. Altre indagini archeologiche furono condotte nel 1964 da Fausto Zevi, durante le quali furono ritrovati i resti della caserma del I secolo d.C. .[1]

Descrizione

modificaL'edificio confinava a sud con il teatro, da cui era separato da , con il Caseggiato delle Fornaci (II,VI,7) ad ovest, con una vasta area ancora non indagata, se non per la Fullonica (II,XI,1), a nord, e con l'edificio a cortile porticato (II,XII) ad est. lIl vasto edificio, dalla struttura rettangolare, si sviluppava intorno ad un ampio cortile interno, lungo due terzi l'estensione dell'intero edificio, pavimentato con bipedali e circondato da un portico in pilastri di laterizio e con grandi vasche per l'acqua agli angoli del lato orientale, aggiunte nel corso del II secolo d.C. .[1] [4][5]

L'ingresso principale avveniva dal lato orientale, su via dei Vigili, attraverso un portale con lesene e basi in laterizio che dava su un ampio vestibolo; nella fase severiana venne fiancheggiato all'esterno da ambienti di cui restano mosaici raffiguranti dei crateri, con iscrizione di Proclo, che si qualifica come soldato della coorte. Gli ambienti sono stati interpretati come mescite di vino per i vigili, ma le loro ridotte dimensioni e la loro posizione insolita potrebbe invece indicare una funzione religiosa.[1]

Sui lati nord e sud, via della Palestra, si aprivano al centro altri due vestiboli e quattro corridoi alle estremità, che permettevano di accedere all'interno. Anche l'ingresso centrale del lato sud presentava un portale architettonico in laterizio. Sul lato occidentale si addossò nel corso del II secolo una fila di taberne (II,V,2), aperte su via della Fontana e con scala al centro per l'accesso ai piani superiori.[1]

Sui lati nord, est e sud si affacciavano sul portico diversi piccoli ambienti, che dovevano essere utilizzati come alloggi per i vigili. Altri alloggi si dovevano trovare al primo piano, accessibile da quattro scale disposte alle estremità dei lati nord e sud. All'angolo nord orientale un ambiente era adibito a latrina ed ospitava una piccola edicola e un altare dedicati alla Fortuna da parte del prefetto della quarta coorte. [1]

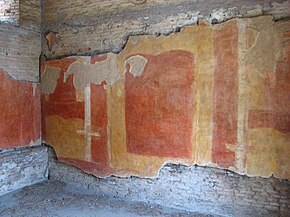

L'ambiente a nord dell'ingresso principale sul lato est presentava dipinti parietali su fondo rosso e un pavimento a mosaico geometrico in bianco e nero. Il settore occidentale consisteva nella fase adrianea in un corridoio lungo il lato ovest della caserma, con vasca all'estremità sud, sul quale si affacciavano una serie di piccoli ambienti intercomunicanti posti alle spalle dell'ambiente di culto. All'esterno si erano addossate all'edificio su questo lato una fila di taberne.[1]

Nel rimaneggiamento della fase severiana le taberne esterne del lato ovest e dell'angolo nord-ovest, furono chiuse verso le vie esterne e aperte con porte verso l'interno dell'edificio; vennero inoltre chiusi i passaggi che collegavano tra loro gli ambienti aperti sul corridoio occidentale. Le due serie di ambienti che ora si fronteggiavano ai due lati del corridoio, divennero in questa fase probabilmente gli alloggi per gli ufficiali, con una latrina a loro forse riservata che occupò una delle ex taberne sul lato nord.[1]

In seguito alla fine del servizio dei vigili in Ostia, l'edificio fu riadattato per altri scopi e alcuni interventi murari, in particolare all'angolo nord-orientale, impostarono piccole modifiche alla disposizione degli ambienti.[1]

- Augusteum

Sul lato occidentale del cortile si apriva un'aula dedicata al culto imperiale, rialzata di un gradino e con ingresso a pilastri. L'ingresso venne monumentalizzato in epoca severiana creando davanti ad esso un pronao per mezzo di tramezzi che chiudevano il braccio del portico. I due pilastri centrali del portico vennero sostituiti dalle colonne con fusti in marmo portasanta e basi in marmo bianco di Luni che precedentemente segnavano l'ingresso della cella, sostituite da pilastri in laterizio[6]. Nel pronao venne inoltre realizzato un mosaico in bianco e nero con scene di sacrificio: al centro un toro viene condotto ad un altare con un sacerdote che regge un'ascia (popa) e con due attendenti, uno dei quali suona un doppio flauto, mentre l'altro regge una patera; ai lati sono due scene con il vittimario con ascia sopra il toro sdraiato a terra. Anche la cella aveva un pavimento a mosaico, con decorazione geometrica, risalente alla originaria fase costruttiva di epoca adrianea. Le pareti degli ambienti, i gradini e il podio in fondo alla cella avevano un rivestimento in marmo.[1] [7]

Sul fondo dell'ambiente di culto si trova un podio con sopra cinque basi marmoree, dedicate ad Antonino Pio, Lucio Vero, Settimio Severo, Marco Aurelio e ancora a Marco Aurelio come erede designato, che dovevano sorreggere statue in bronzo degli imperatori. Sulla parete destra è un'altra base dedicata a Lucio Elio Cesare nel 137, contemporanea all'inaugurazione della caserma. Al centro dell'aula di culto al momento dello scavo venne rinvenuto un altare. Altre basi per statue furono inserite davanti alle colonne e ai pilastri del pronao, con dediche a Settimio Severo, a Giulia Domna, a Geta (erasa in seguito alla damnatio memoriae) e a Caracalla. Sul lato sud seguono basi in onore di Gordiano III e della moglie Furia Sabina Tranquillina e un'altra base di Caracalla. [1] [4]

Ai lati dell'ambiente di culto sono due ampi ambienti affacciati sul portico: in quello meridionale e nel pronao furono rinvenuti numerosi graffiti, spesso invocazioni di ringraziamento all'imperatore regnante, da parte dei vigili, caratterizzati dal loro grado e funzione (come bucinator, o suonatore di tromba, exactus lanternarum, o sovraintendente alle lampade e alle torce). Nello stesso ambiente e in altri presso l'ingresso principale sul lato orientale sono state rinvenute anche iscrizioni dipinte che attestano il ricevimento delle distribuzioni di frumento riservate ai vigili dopo tre anni di servizio.Sul retro dell'ambiente di culto si trovava un settore separato, accessibile da due corridoi. Gli ambienti a nord del corridoio settentrionale erano in questa fase delle taberne aperte solo verso l'esterno e con scala indipendente al centro per i piani superiori. [1][4]

Iscrizioni

modificaSono state catalogate oltre 120 iscrizioni, la massima parte delle quali graffiti, ma non mancano dipinti, per le quali in alcuni casi restano solo le descrizioni fatte al momento della loro scoperta, che nella maggior parte dei casi si deve alle campagne di scavo del Lanciani nel 1888-1889 e del Vaglieri nel 1909-1912, anche se non mancano iscrizioni scoperte in epoche più recenti.[A 2] La maggior parte delle iscrizioni riportano nomi di persona,[A 3] alcune si riferiscono al servizio dei vigili, e altre sono disegni di figure, come navi. Tutto questo materiale fornisce informazioni, nuovo o a conferma di altre con cui vengono correlate, non solo sul corpo dei vigili, ma anche in latri ambiti, come ad esempio quello relativo allo studio dei gentilizi romani. [8]

Note

modificaAnnotazioni

modifica- ^ In effetti i vigili svolgevano funzioni di pattugliamento in città, sia per prevenire incendi, sia per svolgere funzioni di polizia, e forse anche per controllare il trasporto delle merci verso Roma.[4]

- ^ Nel 1963 fu scoperto il palindromo ROMA - OLIM - MILO - AMOR.[8]

- ^ Solo in un caso, Primigenia, il nome è certamente femminile.[8]

Riferimenti

modifica- ^ a b c d e f g h i j k l m n (EN) Caserma dei Vigili (II,V,1-2), su ostia-antica.org. URL consultato il 18 gennaio 2025.

- ^ Caserma dei Vigili, su ostia-antica.org. URL consultato il 18 gennaio 2025.

- ^ Svetonio, De vita Caesarum, Claudius, XXV,2 (testo latino on-line sul sito LacusCurtius): "Puteolis et Ostiae singulas cohortes ad arcendos incendiorum casus collocavit".

- ^ a b c d e f (FR) François-Dominique Deltrene, L’Augusteum de la caserne des vigiles d'Ostie, in Folia Electronica Classica (Louvain-la-Neuve), vol. 10, 2005.

- ^ Stefano Camporeale, Piccole tegole, ocra rossa e tracce di cantiere nell'edilizia in laterizio di Roma e Ostia in età imperiale, in Archeologia dell'architettura, XXVIII, 1, All'Insegna del Giglio, 2023, DOI:10.36153/aa28.1.2023.04. URL consultato il 19 gennaio 2025.

- ^ Patrizio Pensabene, Ostiensium marmorum decus et decor, Roma 2007, pp.317-318.

- ^ (FR) Jérôme Carcopino, La mosaïque de la caserne des vigiles à Ostie, in Mélanges de l'École française de Rome, Antiquité, vol. 27, 1907.

- ^ a b c Heikki Solin, Le iscrizioni parietali della Caserma dei vigili Ostia, in Portus dalla Repubblica alla Tarda Antichità, École française de Rome, 2023, DOI:10.4000/books.efr.48837. URL consultato il 19 gennaio 2025.

Voci correlate

modificaBibliografia

modifica- Fausto Zevi e Ingrid Pohl, Ostia - Caserma dei Vigili. Scavo sotto il mosaico del vano antistante il 'Cesareo (PDF), in Notizie degli scavi di antichità, vol. 1, 1970.

- (FR) Robert Sablayrolles, Libertinus Miles. Les cohortes de Vigiles, Rome, Ecole Française De Rome, 1996, ISBN 2728303657.

Altri progetti

modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla Caserma dei Vigili della città riomana di Ostia

Collegamenti esterni

modifica- 4.3 La caserma dei vigili, su youtube.com. URL consultato il 19 gennaio 2024.