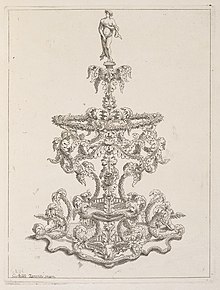

Trionfo di zucchero

Il trionfo è una scultura effimera in zucchero che adornò la tavola o la credenza delle corti aristocratiche nel corso del Rinascimento.

Sculture in merce deperibile, nessuna copia è giunta fino ad oggi. Solo alcuni disegni testimoniano le loro rappresentazioni.

Storia

modificaIn Europa, le prime notizie[1] risalgono al Quattrocento dove il "trionfo" è ampiamente usato come al matrimonio di Eleonora d’Aragona con Ercole I d'Este celebrato a Napoli nel 1473. Tuttavia, la scenografia zuccherina più famosa[2] si è svolta all'Arsenale di Venezia durante un banchetto offerto in occasione della visita di Enrico III di Francia, il 25 luglio 1574, dove ogni oggetto[3] era di zucchero, dai piatti alle forchette, dalla frutta alle tovaglie, dalle salviette al pane.

Il Seicento segnò l'apice[4] dei "trionfi" che comparvero su tutte le tavole principesche italiane.

All'inizio del XVIII secolo, alla fondazione della fabbrica di Meissen, la moda degli ornamenti in zucchero fu sostituita dalla creazione di figure in porcellana.[4]

Scopo

modificaCome l'arredo tessile della mensa, l'allestimento dei "trionfi" era della responsabilità del credenziere.[5] Queste spettacolari opere d'arte avevano lo scopo di abbagliare e sorprendere gli ospiti: potevano essere tenute bianche o dorate e dipinte con vari pigmenti e anche contenere altri dolciumi.[6] L'obiettivo era anche di imitare la creazione artistica locale come al matrimonio fra Costanzo I Sforza e Camilla d’Aragona nel 1475 a Pesaro dove «furono portati tazze e piatti di zucchero tutti buoni da mangiare, dorati e dipinti, come se fussero stati vasi di maiolica o damaschino».[7]

Tecniche

modificaTipologia

modificaI trionfi possono essere classificati in due tipologie[8]: sia come creazione singola (armi dell'ospiti, fiori, papi, figure allegoriche, pavone, putti e corone d'alloro, etc) o come creazione complessa (carro trionfale, castelli con uccelli vivi, scene mitologiche, scene marine, palazzo reale, etc).

Note

modificaBibliografia

modifica- June Di Schino, Magnificenze a tavola – Le arti del banchetto rinascimentale: La rinascita delle arti. La divina piegatura e il trionfo di zucchero, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2012, ISBN 978-88-6557-083-8.

- Maria Attilia Fabbri Dall'Oglio, Il trionfo dell'effimero, Ricciardi & Associati editori in Roma, 2002, ISBN 88-87525-03-X.

- Raffaella Morselli, Le tavole di corte tra cinquecento e settecento: Breve ragguaglio delle sculture in zucchero in epoca moderna, Roma, Bulzoni editore, 2013, ISBN 978-88-7870-867-9.