Dissidenza politica nell'Impero giapponese

La dissidenza politica nell'Impero giapponese, ovvero le forme di opposizione e resistenza contro il governo imperiale, fu oggetto di repressione da parte delle autorità nipponiche sin dal Rinnovamento Meiji fino alla resa nella Seconda guerra mondiale. Il periodo più oppressivo si ebbe durante lo statismo Shōwa, in cui il Giappone assunse i connotati di una feroce dittatura militare di stampo ultranazionalista e imperialista, orientata al bellicismo. I dissidenti includevano intellettuali, attivisti, e membri di movimenti politici che si opponevano al militarismo, alle guerre di aggressione e alla repressione delle libertà civili. Tra gli esempi più significativi si ricordano i socialisti, i comunisti e i progressisti giapponesi che denunciarono le ingiustizie sociali e le guerre coloniali compiute in Asia orientale. [1]

Periodo Meiji

modificaIncidente di Osaka

modificaPoco dopo essere arrivata a Tokyo l'attivista femminista Fukuda Hideko entrò in contatto con i leader più radicali del Movimento per la Libertà e i Diritti del Popolo. Fukuda si unì al gruppo nel tentativo di trasportare armi e denaro in Corea. Il loro obiettivo era quello di creare un disturbo abbastanza grande da annullare l' accordo sino-giapponese firmato nel 1885. Sia Fukuda che Kentaro erano arrabbiati per la percepita mancanza di azione del governo in Corea. L'obiettivo era quello di distrarre il governo giapponese con la questione coreana, dando ai liberali l'opportunità di promuovere riforme interne antiautoritarie. Fukuda aiutò quindi a raccogliere fondi per il movimento indipendentista coreano. Il gruppo si recò a Nagasaki il 20 novembre 1885, da dove avevano pianificato di partire per la Corea. Tuttavia prima che il gruppo potesse recarsi a Seul, il 23 novembre circa 130 dissidenti furono arrestati e accusati di possesso illegale di armi e di istigazione alla rivolta. Fukuda (unica donna inclusa nel processo) ricevette una condanna a diciotto mesi di prigionia.[2]

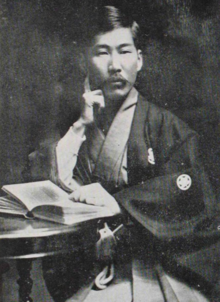

Caso Kōtoku

modificaIl principale caso di dissidenza politica durante la tumultuosa fase di storia giapponese conosciuta come Epoca Meiji, è senz'altro da ricondursi al caso di alto tradimento del 1910. Si trattò di una cospirazione anarco-socialista che aveva lo scopo di causare l'assassinio dell'Imperatore Meiji. La congiura fu organizzata dal giornalista Shūsui Kōtoku, la sua ex moglie Kanno Sugako e altri dieci esponenti del movimento libertario giapponese. L'anno successivo tutti i dissidenti coinvolti furono infine giustiziati. Prima di tale evento Kōtoku aveva subito vessazioni da parte del governo, in quanto fondatore del giornale Heimin Shinbun, il quale promosse posizioni pacifiste durante la Guerra russo-giapponese e si occupò di tradurre e pubblicare il Manifesto del Partito Comunista in lingua giapponese. Questo causò l'arresto di Kōtoku per cinque mesi e la chiusura della sua testata.[3]

Opposizione buddista

modificaLe autorità dell'Impero del Giappone ebbero un atteggiamento spesso repressivo nei confronti del buddismo, ciò è principalmente dovuto alla politica dello shintoismo di Stato, la quale legittimava il potere imperiale e la supremazia dello shintoismo sulle altre fedi. Durante questo periodo alcuni individui si opposero al regime e ai suoi tentativi di persecuzione religiosa. Uchiyama Gudō, sacerdote buddista Zen Sōtō e anarco-socialista, fu uno dei pochi leader spirituali a criticare l'imperialismo giapponese, sostenendo la riforma agraria, incoraggiando la diserzione e promuovendo i principi democratici. Dopo la repressione dei movimenti socialisti, creò una tipografia segreta per pubblicare opuscoli antigovernativi. Fu anch'egli proprio come Kōtoku tra i giustiziati del 1911 per il tentato omicidio dell'imperatore Meiji. Un altro buddista oppositore del regime fu Inoue Shūten, noto per il suo pacifismo. Altri maestri Zen, come Kōdō Sawaki e Taisen Deshimaru, espressero critiche simili riguardo alla guerra e al militarismo giapponese.[4]

Epoca Taishō

modificaFumiko Kaneko e Park Yeol

modificaFumiko Kaneko e Park Yeol pubblicarono riviste che analizzavano le ingiustizie subite dai coreani sotto il dominio giapponese, esprimendo le loro convinzioni radicali, nonostante non fossero direttamente coinvolti nel movimento per l'indipendenza. Nei primi anni '20 fondarono la Futei-sha, un gruppo di dissidenza diretta contro il governo. Le loro attività suscitarono l'attenzione delle autorità, specialmente dopo il terremoto del 1923, quando il governo giapponese, temendo una ribellione coreana, avviò arresti e uccisioni di massa in quello che passò alla storia come Massacro del Kantō. Kaneko e Park vennero incarcerati e in seguito a un lungo processo, furono infine condannati per alto tradimento con l'accusa di aver collaborato con gli indipendentisti coreani nel tentativo di uccisione di alcuni membri della Casa imperiale giapponese.[5]

Attentato di Toranomon

modificaIn data 27 dicembre 1923 il sovvertitore comunista Daisuke Namba cercò di assassinare Hirohito, all'epoca principe reggente in quanto figlio dell'Imperatore Taishō. Il tentato omicidio ebbe luogo a Tokyo, non lontano dalla sede della Dieta del Giappone dove infatti il principe Hirohito si stava recando. Nanba sparò con una piccola pistola contro la sua carrozza, il proiettile mandò in frantumi un finestrino e ferì un ciambellano di Corte, ma non colpì il principe. Le motivazioni dell'attentatore erano da ricondursi alla sua ideologia rivoluzionaria e al suo desiderio di vendicare la morte di Shūsui Kōtoku, ormai divenuto un simbolo per tutti gli agitatori della sinistra giapponese nella prima metà del XX secolo. Namba fu quindi giustiziato il 15 novembre 1924. L'anno successivo il governò utilizzò l'attentato come pretesto per emanare la Legge di preservazione della pace, con la quale si dava maggior potere alla Polizia Speciale Superiore di reprimere i movimenti sovversivi e radicali.[6]

Era Shōwa prebellica

modificaDissoluzione del Partito Laburista-Agrario

modificaIl Partito Laburista-Agrario fu fondato da Ikuo Oyama nel 1926 come principale esponente del socialismo agrario in Giappone. Questo partito rappresentava gli interessi di operai e agricoltori, cercando di unire le loro istanze in un periodo di crescente industrializzazione e urbanizzazione del paese. Il partito si occupava perciò di questioni legate ai diritti dei lavoratori, alla riforma agraria e al miglioramento delle condizioni di vita del proletariato. Il Partito Laburista-Contadino fu bandito dal Ministero degli Interni l'11 aprile 1928 in seguito alle accuse di legami con i comunisti, giacché il Partito Comunista Giapponese era stato dichiarato illegale fin dalla sua fondazione. Nonostante ciò durante lo stesso anno, l'Internazionale comunista etichettò Oyama come un "socialdemocratico servo degli imperialisti capitalisti".[7]

Caso dell'Università di Kyoto

modificaL'evento iniziò nell'ottobre del 1932 quando il professore della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Imperiale di Kyoto, Takigawa Yukitoki, tenne una lezione sulla necessità per la magistratura di comprendere le radici sociali della devianza quando giudica gli individui. Il momento culminante si verificò nel maggio dell'anno seguente, quando il ministro dell'Istruzione annunciò che la teoria del diritto penale del dottor Takigawa sosteneva le filosofie marxiste e lo sospese dall'insegnamento. I membri rimanenti della Facoltà di Giurisprudenza si dimisero dai loro incarichi per protesta, gli studenti boicottarono le lezioni e i simpatizzanti comunisti organizzarono un movimento di protesta. Il Ministero dell'Istruzione soppresse il movimento licenziando Takigawa.[8]

Incidente del 26 febbraio

modificaL'incidente del 26 febbraio 1936 fu un tentato colpo di Stato, attuato da un gruppo di giovani ufficiali e reazionari dell'Esercito imperiale giapponese, membri della Kōdōha. Quel giorno circa 1.500 soldati occuparono varie aree di Tokyo, tra cui il Palazzo Imperiale e tentarono di assassinare diversi leader politici e militari, con l'obiettivo di rovesciare il governo in carica e instaurare un regime ancor più autoritario e ultranazionalista. Il tentativo non ebbe successo. Le forze fedeli al governo, compresi i militari della Tōseiha e alcuni reparti dell'esercito, reagirono rapidamente per reprimere la rivolta. Dopo alcuni giorni di combattimenti e scontri, la ribellione fu infine soffocata. Gli artefici del colpo di Stato furono arrestati e molti di loro vennero successivamente giustiziati o condannati a lunghe pene detentive. Si tratta di uno dei pochi casi in cui la dissidenza politica provenne da un movimento di estrema destra, anziché da gruppi della sinistra radicale.[9]

Durante la Seconda guerra mondiale

modificaRieducazione dei soldati giapponesi

modificaWataru Kaji fu uno scrittore giapponese che viveva a Shanghai, dove sua moglie Yuki Ikeda, subì torture da parte delle autorità imperiali giapponesi. I due erano amici del leader culturale cinese Kuo Mo-jo e parteciparono alla rieducazione dei soldati giapponesi catturati dal Kuomintang a Chongqing durante la Seconda guerra sino-giapponese. Tuttavia i rapporti di Kaji con il leader cinese Chiang Kai-shek furono complicati a causa della posizione anticomunista di quest'ultimo.[10] Intanto Sanzo Nosaka, fondatore del Partito Comunista Giapponese, collaborò con i comunisti cinesi. Egli era responsabile della rieducazione delle truppe giapponesi catturate, mentre i servizi segreti nipponici tentavano senza successo di eliminarlo. Nosaka è oggi considerato una figura controversa all'interno del partito a causa di false accuse contro un altro comunista, Kenzō Yamamoto, che fu giustiziato da Stalin nel 1939 con l'accusa di essere una spia. [11]

Collaborazione con gli Alleati

modificaAltri giapponesi come Yasuo Kuniyoshi si opposero al militarismo giapponese, raccogliendo fondi per fornire aiuti umanitari alla Cina durante il conflitto. Kuniyoshi denunciò altri artisti che collaboravano con il regime giapponese. Shigeki Oka, che fu amico di Kōtoku, lavorò per l'esercito britannico stampando materiale propagandistico. L'Università di Londra collaborò con cittadini giapponesi per insegnare la lingua giapponese ai soldati britannici.

Richard Sorge, un ufficiale dell'intelligence sovietica, reclutò Hotsumi Ozaki per creare una rete di informatori in Giappone. Sorge fornì informazioni cruciali all'Unione Sovietica riguardo alla strategia giapponese, ma fu catturato e giustiziato nel 1944. Ozaki, fervente sostenitore del comunismo, condivise il suo medesimo destino.[12]

Resistenza pacifista

modificaIl pacifismo giapponese si manifestò attraverso figure come Toyohiko Kagawa, arrestato per aver chiesto scusa alla Cina per l'occupazione giapponese. Altri, come Kiyosawa Kiyoshi, tennero diari critici nei confronti del governo, documentando la crescente oppressione e il deterioramento della società. Fumio Kamei, un cineasta, fu arrestato per aver realizzato documentari che mettevano in luce le atrocità del regime militarista.

Tsunesaburo Makiguchi (fondatore della Soka Gakkai) si oppose al governo nipponico sulla base delle sue convinzioni buddiste, rifiutando di conformarsi alle richieste belliciste. Durante la seconda guerra mondiale il regime militarista giapponese incarcerò tutti i maggiori responsabili della Soka Gakkai. Arrestato nel 1943,Makiguchi morì in prigione l'anno successivo. Il suo pensiero continuò attraverso i fedeli del culto, che riprese vita nel Giappone postbellico per poi svilupparsi in un movimento globale per la pace e l'educazione.[13]

Note

modifica- ^ Il lato oscuro del Giappone, su iari.site.

- ^ La prima femminista giapponese, su studocu.com.

- ^ Kotoku e l'anarchismo giapponese, su it.topwar.ru.

- ^ Rivoluzionari buddisti, su arivista.org.

- ^ Attacco alla Famiglia imperiale, su korea.net.

- ^ Attentato contro Hirohito, su it.dorit-meir.com.

- ^ Repressione dei movimenti operai e contadini, su dbpedia.org.

- ^ Sospensione del professor Takigawa, su books.google.it.

- ^ Il tentato colpo di Stato del 26 febbraio, su st.ilsole24ore.com.

- ^ L'antimilitarismo di Wataru Kaji (XML), su brill.com.

- ^ La resistenza dei comunisti giapponesi, su nytimes.com.

- ^ La leggendaria spia sovietica, su storicang.it.

- ^ Il pacifismo della Soka Gakkai, su sgi-italia.org.